Économie politique comparée de six modèles économiques et organisationnels

Jo M. Sekimonyo

8/6/202511 min lire

Introduction

La structure d’un système économique n’est pas un agencement technique neutre ; elle reflète des engagements politiques, sociaux et idéologiques profonds. Comparer les modèles économiques et organisationnels revient à explorer comment les sociétés répartissent le pouvoir, distribuent l’excédent et définissent les relations entre le capital, le travail et la production. Cette analyse examine six modèles — éthosisme, coopératives, capitalisme, socialisme, économie participative (Parecon), et plans d’actionnariat salarié (ESOPs) — à travers les prismes de la propriété, de la gouvernance, de la rémunération, de la distribution du surplus et de l’adaptabilité systémique.

Certains sont des systèmes macroéconomiques à part entière (Éthosisme, capitalisme, socialisme, Parecon), tandis que d’autres opèrent au niveau de l’entreprise (coopératives, ESOPs) au sein de régimes plus larges. Parmi eux, l’éthosisme introduit la proposition la plus structurellement disruptive : l’élimination pure et simple des salaires, au profit d’un régime de partage des bénéfices pleinement participatif et négocié.

1. Éthosisme : participation dynamique et abolition du salaire

L’éthosisme remet en question les fondements du capitalisme et du socialisme en abolissant les salaires et en considérant le travail et le capital comme des contributeurs dont les parts doivent être renégociées en permanence. À la place d’une rémunération fixe, 100 % du bénéfice est distribué à tous les participants en fonction de parts convenues, reflétant leur contribution attendue, leurs performances passées et l’importance stratégique de leur rôle.

Ces parts sont fluctuantes. Chaque nouvelle embauche ou nouvel investissement déclenche une reconfiguration de l’ensemble du schéma de répartition. Ce processus est fondamentalement délibératif et dynamique, exigeant une transparence totale et une justification collective des parts. Il n’existe pas de clivage classe contre classe (ex. : 50 % pour le travail, 50 % pour le capital), mais plutôt une proportionnalité fluide basée sur la négociation démocratique.

Ainsi, l’Éthosisme reformule la participation économique non pas comme un emploi, mais comme une relation contractuelle continue fondée sur la contribution. Il favorise une gouvernance allégée, valorise la transparence, et traite la technologie comme un levier de participation universelle — non de profit.

2. Coopératives : propriété démocratique sous contrainte marchande

Les coopératives sont des entreprises détenues par leurs travailleurs ou membres, où les décisions sont prises démocratiquement, souvent selon le principe une personne, une voix. Les travailleurs perçoivent généralement un salaire, mais participent aussi à la répartition du surplus en fonction de leur travail ou de leur usage.

Bien que les coopératives démocratisent la propriété et estompent la ligne entre capital et travail, elles opèrent en général dans des économies de marché concurrentielles, où les salaires et hiérarchies managériales peuvent ressembler à ceux des entreprises capitalistes. Leur intention démocratique est manifeste, mais leur capacité à transformer les relations économiques reste limitée par les logiques du marché.

3. Capitalisme : maximisation du profit par le salariat

Le capitalisme repose sur la propriété privée du capital et la marchandisation du travail à travers la relation salariale. Les propriétaires fournissent le capital, embauchent la main-d’œuvre et extraient le surplus sous forme de profit. Les travailleurs reçoivent une rémunération fixe, généralement sans lien avec la rentabilité de l’entreprise.

La force du capitalisme réside dans sa structure incitative à l’investissement et à l’innovation. Mais le système sépare structurellement le risque et la récompense — les propriétaires récoltent les bénéfices, tandis que les travailleurs subissent la précarité. La relation salariale consacre aussi une inégalité structurelle en réduisant le travail à un coût à optimiser.

4. Socialisme : propriété publique et allocation centralisée

Le socialisme vise à éliminer la propriété privée des moyens de production pour la confier à l’État ou à des collectifs. Les salaires sont administrés via une planification centralisée, et les excédents sont réinjectés dans les services publics ou le bien commun.

Ce système privilégie l’égalité, l’accès et la redistribution, mais peut souffrir de centralisation bureaucratique et d’un éloignement des signaux de productivité locale. S’il garantit l’emploi et la protection sociale, il manque souvent de mécanismes réactifs pour reconnaître la contribution individuelle ou favoriser l’innovation locale.

5. Économie participative (Parecon) : planification collective et récompense de l’effort

Parecon vise à éliminer les marchés et les hiérarchies en instituant une planification participative via des conseils de travailleurs et de consommateurs. La rémunération est fondée non pas sur la productivité ou le profit, mais sur l’effort et le sacrifice, évalués par les pairs dans des postes équilibrés.

Ce modèle promeut une distribution équitable et une horizontalité structurelle. Mais il nécessite un haut niveau de coordination administrative et d’engagement collectif pour fonctionner à grande échelle. S’il avance des principes moraux forts, il pose des défis opérationnels en matière de réactivité, complexité et innovation.

6. ESOPs : démocratisation partielle dans l’entreprise capitaliste

Les Plans d’Actionnariat Salarié (ESOPs) permettent aux travailleurs de détenir des actions — généralement via des comptes de retraite ou des dispositifs internes — tout en maintenant les structures hiérarchiques traditionnelles. Les travailleurs perçoivent un salaire fixe et peuvent toucher des dividendes en tant qu’actionnaires.

Bien que les ESOPs favorisent un meilleur partage de la richesse, ils modifient rarement les structures de gouvernance. Le pouvoir décisionnel reste souvent entre les mains des dirigeants ou des actionnaires historiques. Les ESOPs sont donc des outils réformistes — améliorant la répartition des revenus sans remettre en cause la dichotomie salariale et capitalistique.

Réflexions comparatives

L’analyse comparative ces systèmes économiques révèle des divergences fondamentales dans la manière dont chacun conçoit la rémunération, la propriété, la répartition du risque, l’adaptabilité structurelle et l’alignement des incitations. Ces dimensions permettent d’interroger en profondeur les logiques de création, de distribution et de gouvernance de la valeur dans chaque modèle.

Logique de rémunération : Seuls l’éthosisme et le Parecon rompent complètement avec le salaire fixe. L’éthosisme repose sur un partage des profits négocié en fonction de la participation dynamique à la création de valeur. Le Parecon, quant à lui, lie la rémunération à l’effort perçu, évalué par les pairs, dans une logique de justice participative. Les autres modèles — capitalisme, coopératives, ESOP — conservent une structure hybride associant salaire fixe et dividendes.

Structure de propriété : Le capitalisme et les ESOP maintiennent la propriété privée, les seconds la distribuant toutefois entre les employés. Le socialisme collectivise la propriété via l’État ou des institutions publiques. Les coopératives et le Parecon optent pour une propriété collective, souvent organisée autour des membres ou des unités de planification. L’éthosisme innove en remplaçant la propriété fixe par des parts mobiles, fondées sur la participation continue à la création de valeur.

Partage du risque : Le risque est fortement asymétrique dans le capitalisme, où les détenteurs de capital externalisent les pertes. L’éthosisme cherche à répartir le risque de manière symétrique, en fonction de l’implication réelle. Les coopératives et les ESOP internalisent le risque partiellement, en l’assumant collectivement. Le socialisme collectivise intégralement le risque. Le Parecon, lui, le distribue entre unités de planification participative.

Adaptabilité structurelle : L’éthosisme se distingue par sa capacité d’adaptation structurelle en temps réel, ajustant constamment la distribution en fonction des évolutions économiques. Le capitalisme est flexible, mais oriente les gains de manière asymétrique. Le socialisme tend à être rigide, freiné par la planification centralisée. Le Parecon privilégie l’équité au détriment, parfois, de la réactivité face aux changements rapides.

Alignement des incitations : L’éthosisme lie directement la récompense à la contribution dynamique, conciliant reconnaissance morale et motivation économique. Le capitalisme l’associe à la détention de capital, souvent indépendamment de la contribution productive. Le socialisme tend à uniformiser les récompenses au nom de l’égalité, ce qui peut désinciter à l’initiative. Le Parecon repose sur l’évaluation de l’effort par les pairs. Les ESOP combinent salaire fixe et partage des profits, créant un double levier incitatif.

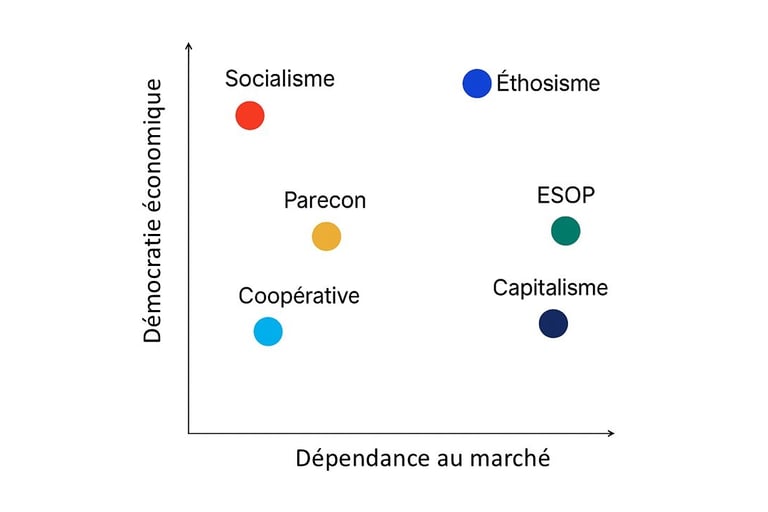

Représentation visuelle :

Les six modèles économiques et organisationnels, situés à l’intersection de la démocratie économique et de la dépendance au marché, révèlent les tensions profondes entre gouvernance collective et logiques marchandes. Le socialisme privilégie un contrôle démocratique avec une influence minimale du marché, ce qui conduit souvent à une planification centralisée, un choix limité pour les consommateurs et des inefficacités dans l’allocation des ressources. Le capitalisme, à l’inverse, repose fortement sur les marchés avec peu d’apport démocratique, concentrant le pouvoir économique, creusant les inégalités de richesse et soumettant les besoins essentiels à une logique de profit, souvent au détriment de la durabilité environnementale. L’éthosisme rompt avec cette opposition en combinant une forte démocratie économique avec une pleine intégration au marché ; il demeure orienté vers le profit, mais au bénéfice de tous, en redistribuant la prise de décision et les retours économiques à l’échelle de l’ensemble du corps économique, plutôt que de les concentrer au sommet. Le Parecon, les coopératives et les ESOP occupent une position intermédiaire, articulant une gouvernance partagée avec un usage sélectif du marché, mais affrontent souvent des compromis en matière de scalabilité, efficacité opérationnelle et équité constante.

Exemple illustratif : Une entreprise de fabrication de panneaux solaires

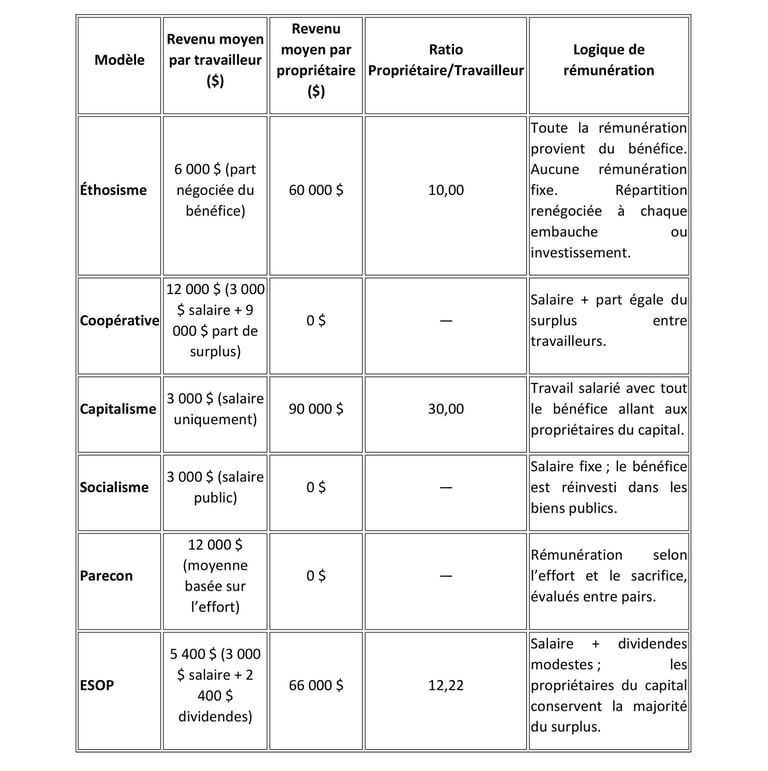

Pour illustrer les implications pratiques de chaque modèle, considérons une entreprise hypothétique : une société de taille moyenne spécialisée dans la fabrication de panneaux solaires. Elle génère 1 000 000 $ de revenus mensuels et supporte 400 000 $ de coûts d’exploitation (hors rémunération des travailleurs). Le bénéfice net disponible pour distribution est donc de 600 000 $. L’effectif comprend 50 employés et l’entreprise compte 5 investisseurs ou apporteurs de capital.

Hypothèses :

Nombre de travailleurs : 50

Nombre de propriétaires (le cas échéant) : 5

Bénéfice net : 600 000 $/mois

Salaire fixe lorsqu’il s’applique : 3 000 $/mois par travailleur

Comparaison mathématique par modèle économique

Analyse :

L’éthosisme propose un système proportionnel où tous les contributeurs (quel que soit leur rôle) reçoivent une part négociée du bénéfice. Le ratio varie, mais est ajusté démocratiquement avec transparence.

Les coopératives et le Parecon maximisent le revenu des travailleurs en éliminant toute division entre salariat et propriété externe.

Le capitalisme crée la plus grande inégalité, les travailleurs recevant un salaire fixe et les propriétaires s’accaparant l’essentiel du surplus.

Le socialisme assure une équité prédictive mais découple le revenu de la performance de l’entreprise.

Les ESOPs sont des systèmes hybrides où les travailleurs bénéficient d’un certain partage des profits mais restent subordonnés structurellement au capital.

L’éthosisme se distingue ici non par une formule fixe, mais par son adaptabilité : chaque changement dans la structure de l’équipe (nouvelle embauche, nouvel investisseur) nécessite une recalibration collective des parts du bénéfice. Cela instaure une culture de participation, transparence et responsabilité, plutôt qu’une conformité à des normes salariales figées.

Ce cas d’entreprise de panneaux solaires illustre les différentes logiques d’attribution de la valeur propres à chaque système — et les présupposés politiques qu’elles véhiculent quant à la justice, au risque et à la récompense.

Le secteur public ?

Lorsqu’on examine le rôle du secteur public dans différents systèmes économiques, seuls les modèles macroéconomiques pleinement développés — à savoir le capitalisme, le socialisme, le parecon et l’éthosisme — offrent une structure suffisamment complète pour permettre une comparaison cohérente. Les modèles organisationnels tels que les coopératives ou les ESOP ne constituent que des structures micro-économiques intégrées dans des systèmes plus larges et ne disposent pas d’un cadre fiscal et administratif global pour organiser les services publics.

Dans le capitalisme, le secteur public reproduit de nombreuses caractéristiques du secteur privé. Les agents publics perçoivent un salaire fixe, déterminé par des grilles statutaires, des contrats de la fonction publique ou des négociations politiques. Bien que supposément protégé de la volatilité du marché, le secteur public est en réalité largement influencé par les idéologies dominantes du marché et les priorités budgétaires des gouvernements en place. Les salaires peuvent refléter les taux du marché, mais ils récompensent rarement l’innovation ou l’alignement avec la mission publique au-delà des indicateurs de performance de base.

Dans le socialisme, l’emploi public repose sur une planification centralisée. La rémunération est uniformisée et découplée de la productivité individuelle ou des dynamiques du marché. Les fonctionnaires perçoivent un salaire fixe, défini par l’État, avec pour objectif principal l’équité et l’accès universel à l’emploi. Si ce modèle favorise l’uniformité et le sens du devoir collectif, il peut aussi engendrer une bureaucratie rigide et une faible incitation à l’innovation ou à la réactivité.

Le parecon, ou économie participative, conserve lui aussi la notion de rémunération fixe pour les agents publics, mais redéfinit ses modalités. Les salaires sont calculés en fonction de l’effort fourni, des sacrifices consentis et de la complexité socialement reconnue des tâches, évalués au sein de conseils participatifs hiérarchisés. L’objectif est de promouvoir l’équité et le contrôle démocratique sans retomber dans le dirigisme centralisé ni dans les logiques impersonnelles du marché. Les agents publics dans ce modèle demeurent des salariés, mais leurs revenus résultent d’une évaluation collective et délibérative plutôt que d’une décision autoritaire ou d’une compétition individuelle.

L’éthosisme rompt radicalement avec la logique salariale. Dans ce système, les agents publics ne perçoivent pas de salaire mensuel fixe. Leur rémunération provient d’un pourcentage du budget alloué à la structure ou au département dans lequel ils sont affectés. Ce pourcentage varie en fonction de la taille, des missions et de la performance de l’unité. L’affectation des agents repose sur une hiérarchie directe, mais leur revenu dépend étroitement de la santé budgétaire et de la stratégie de gestion des ressources au sein de leur entité. L’agent public n’est plus un simple exécutant, mais un co-participant, un acteur budgétaire engagé dans la réussite collective. Sa rémunération fluctue en fonction des résultats de la structure, ce qui intègre la responsabilité fiscale et l’adhésion à la mission commune dans l’architecture même de la gestion publique.

Cette comparaison met en lumière la manière dont chaque système définit le contrat social entre l’État et ses agents : imitation du marché, planification centralisée, délibération participative ou répartition dynamique des ressources. L’éthosisme, en particulier, remet en question l’idée même de fonction publique salariale, pour la réinventer en une implication active et fluide dans la gouvernance des biens collectifs.

Conclusion

Ces modèles ne sont pas de simples schémas économiques ; ce sont des architectures politiques. Chacun incarne une vision idéologique de la justice, de la liberté et de la responsabilité. L’éthosisme se distingue en abolissant à la fois le salariat et la répartition fondée sur les classes, au profit d’une négociation permanente entre contribution et droit. Son postulat radical nous pousse à redéfinir la notion même de « mérite » ou de « gain ». Chaque modèle implique ses propres arbitrages entre efficacité, équité et participation. Plutôt que de considérer ces systèmes comme des finalités, il faut les aborder comme des cadres évolutifs — des expérimentations inachevées sur la manière dont les sociétés organisent le travail, distribuent le pouvoir et définissent la création de la valeur.

En définitive, l’enjeu n’est pas de hiérarchiser ces modèles, mais d’en interroger les fondements idéologiques, les médiations institutionnelles et les conflits de valeurs qui les sous-tendent. À la manière d’une lecture polanyienne, ces systèmes ne sont pas de simples dispositifs économiques, mais des constructions sociales encastrées dans des choix politiques et moraux. Plutôt que de les appréhender comme des schémas figés, ils doivent être compris comme des cadres évolutifs — des expérimentations inachevées dans la manière dont nos sociétés organisent le travail, distribuent le pouvoir et définissent ce qui compte comme valeur. Leur pertinence ne tient pas uniquement à leur cohérence interne, mais aux questions politiques qu’ils obligent à poser : qui décide, qui bénéficie, et à quel prix ? En ce sens, ils invitent à repenser l’économie non comme une sphère autonome, mais comme un champ de luttes autour de la justice, de la liberté réelle (au sens de Sen), et de la répartition différenciée des possibles de vie.

Jo M. Sekimonyo

Économiste politique, théoricien, militant des droits des humains et écrivain